AIがたくさんの事をできるようになり、プログラムをAIに「こういうことがしたい!」と頼むことが増えてきました。そして、最近はChatGPTでプログラムを作っているときに、コードが600行を超えたあたりから「修正を頼むと動作が遅い」「返事が返ってこない」ということが頻発しました。

作業のサイクルが長くなり、効率が下がってしまうのは大きなストレスとなっています。

そこで見つけたのが、「全文ではなく差分(unified diff)」で修正箇所だけやり取りする方法です。

この工夫を取り入れてから、ChatGPTとのやり取りが一気に軽くなり、作業がスムーズになりました。

この記事前半では、初心者でも体験できるように「シンプル電卓アプリ」を題材に、

- 完成版を動かす

- わざとバグらせる

- 差分だけで直す

という流れを実際にやってみます。

「差分(unified diff)」ってなに?

プログラムの修正点を表す方法のひとつで、

-が削除する行+が追加する行

というルールで修正部分だけを表示します。

イメージは「赤線で消して青線で追加する」感じです。

全文ではなく修正部分だけを見られるので、ChatGPTも人間も理解が早くなります。

1. シンプル電卓(完成版)を動かす

記事をただ読むより、以下のコードを実際に修正しながら読むと理解しやすい気がします。

手順

- 以下のコードを

app.pyとして保存します。

# file: app.py

import tkinter as tk

from tkinter import ttk, messagebox

class CalculatorApp(tk.Tk):

def __init__(self):

super().__init__()

self.title("シンプル電卓")

self.geometry("320x220")

self.resizable(False, False)

self._build_ui()

def _build_ui(self):

frm = ttk.Frame(self, padding=12)

frm.pack(fill=tk.BOTH, expand=True)

ttk.Label(frm, text="数値1").grid(row=0, column=0, sticky=tk.W, padx=4, pady=4)

self.entry1 = ttk.Entry(frm, width=18)

self.entry1.grid(row=0, column=1, sticky=tk.W, padx=4, pady=4)

ttk.Label(frm, text="数値2").grid(row=1, column=0, sticky=tk.W, padx=4, pady=4)

self.entry2 = ttk.Entry(frm, width=18)

self.entry2.grid(row=1, column=1, sticky=tk.W, padx=4, pady=4)

btns = ttk.Frame(frm)

btns.grid(row=2, column=0, columnspan=2, pady=8)

ttk.Button(btns, text="+", width=6, command=self.on_add).grid(row=0, column=0, padx=3)

ttk.Button(btns, text="-", width=6, command=self.on_sub).grid(row=0, column=1, padx=3)

ttk.Button(btns, text="×", width=6, command=self.on_mul).grid(row=0, column=2, padx=3)

ttk.Button(btns, text="÷", width=6, command=self.on_div).grid(row=0, column=3, padx=3)

ttk.Button(btns, text="クリア", width=8, command=self.on_clear).grid(row=0, column=4, padx=8)

sep = ttk.Separator(frm)

sep.grid(row=3, column=0, columnspan=2, sticky="ew", pady=8)

self.result_var = tk.StringVar(value="結果:")

ttk.Label(frm, textvariable=self.result_var, font=("", 12, "bold")).grid(

row=4, column=0, columnspan=2, sticky=tk.W, padx=4

)

def _read_numbers(self):

a = self.entry1.get().strip()

b = self.entry2.get().strip()

if a == "" or b == "":

raise ValueError("数値が空です")

try:

return float(a), float(b)

except Exception:

raise ValueError("数値として解釈できません")

def _show_result(self, value):

self.result_var.set(f"結果:{value}")

def _safe_calc(self, op_name, f):

try:

x, y = self._read_numbers()

self._show_result(f(x, y))

except ZeroDivisionError:

messagebox.showerror("エラー", "0で割ることはできません。")

except ValueError as e:

messagebox.showerror("入力エラー", str(e))

except Exception as e:

messagebox.showerror("エラー", f"{op_name} エラー: {e}")

def on_add(self):

self._safe_calc("加算", lambda x, y: x + y)

def on_sub(self):

self._safe_calc("減算", lambda x, y: x - y)

def on_mul(self):

self._safe_calc("乗算", lambda x, y: x * y)

def on_div(self):

self._safe_calc("除算", lambda x, y: x / y)

def on_clear(self):

self.entry1.delete(0, tk.END)

self.entry2.delete(0, tk.END)

self._show_result("")

if __name__ == "__main__":

app = CalculatorApp()

app.mainloop()

- PowerShell(またはコマンドプロンプト)で実行

python app.py

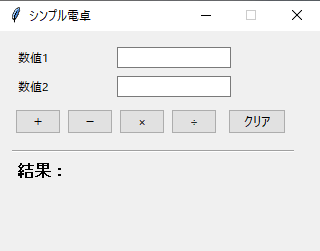

- 画面に「数値1」「数値2」の入力欄とボタン、結果ラベルが出れば成功です。

2. わざとバグらせてみる

学習用に、あえて「文字列連結バグ」を仕込みます。on_add を次のように書き換えてください。

def on_add(self):

# ❌ バグ:文字列のまま結合(2 + 3 → 23)

a = self.entry1.get()

b = self.entry2.get()

self._show_result(a + b)

バグの症状

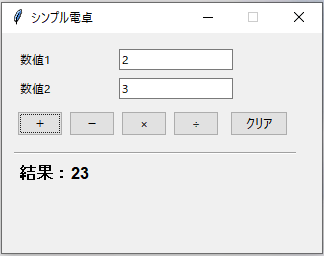

- 数値1に「2」、数値2に「3」を入力 → 「+」を押す

- 本来は「結果:5」になるところが、「結果:23」と表示される

3. 差分(unified diff)で修正

ChatGPTに依頼するときは、関数だけを指定して、差分で返してもらいます。

依頼文例

【目的】on_add で文字列連結ではなく数値の加算に修正

【範囲】app.py の on_add 関数のみ

【制約】他は触らない。出力は30行以内

【出力】unified diff 形式

返答イメージ

--- a/app.py

+++ b/app.py

@@

- def on_add(self):

- # ❌ バグ:文字列のまま結合(2 + 3 → 23)

- a = self.entry1.get()

- b = self.entry2.get()

- self._show_result(a + b)

+ def on_add(self):

+ # ✅ 修正:数値として取得してから加算

+ self._safe_calc("加算", lambda x, y: x + y)

こうすることで、ChatGPTは修正部分だけ返してくれるので、やり取りが速く・わかりやすくなります。

まとめ(前半)

- ChatGPTが重くなる原因は「全文を読み直して書き直す」から

- 差分(unified diff)を使えば「修正箇所だけ」でやり取りできる

- 小さなアプリで練習すると、すぐに体感できる

ここまでが前半(初心者向け編)です。

👉 後半では「実務者向けTips集」として、依頼テンプレ・スレッド運用・出力量制限・Git適用法などをまとめています。

コメント