とうとうWindows10のサポートが終了しました。

「まだ使えるのに買い替えるのはもったいない」

「ESUで延長すれば大丈夫?」

と考える方が増えています。(私もその中の一人です。)

しかし、延長して使う場合にはいくつかのセキュリティリスクや運用上の注意点があります。

本記事では、「延長運用で気をつけるべきポイント」と「最低限の安全対策」を理由つきでわかりやすく解説していきます。

👉 Windows 10サポート延長(ESU)を1年間無料で適用する手順

ESU延長とは?「延長=完全に安全」ではない理由

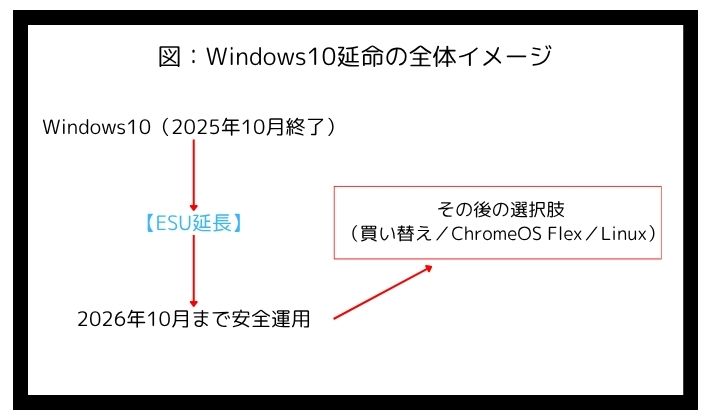

ESU(Extended Security Updates)とは、Windows 10のサポート終了後もセキュリティ更新を受け取れる延長制度で、個人向けは2026年10月13日まで(約1年延長)無料または低額で利用できます。企業向けには有償で最長2028年10月まで延長できるプログラムも用意されています。

ただし、ここで誤解されがちなのが「延長=安全ではない」という点。

ESUはあくまで「緊急の脆弱性パッチを1年分だけ提供する」もので、

次のようなことはカバーされません。

- 新機能の追加や改善

- 古いドライバーや周辺機器の対応

- 古いアプリのサポート切れ

つまり、ESUは“延命措置”であり、“再び終わりが来る”ことを前提にした一時的な対応です。

延長運用で起こり得る主なリスク3つ

① ソフトやドライバーが非対応になる

特にメーカー製PCでは、2025年以降に配布されるドライバー更新が停止する可能性があります。

結果として、プリンターが使えない・音が出ない・USBが認識しないといった不具合が増加。

→ 対策: 現在のドライバーをバックアップしておく、または代替ソフトを準備。

② ネットバンキングやクラウドサービスの制限

銀行・クレジットカードサイトなどでは、

「推奨環境:Windows11」と記載されるケースが増えています。

古い暗号化方式(TLS1.2以下)が無効化されると、

ログインできなくなるリスクもあります。

→ 対策: 重要な取引はスマホや新PCから行うようにしましょう。

③ 社外・家族共有で感染が広がる

もし感染した場合、古いPCがウイルスの踏み台になる可能性も。

家庭内ネットワークや職場LANにつながっている場合は要注意です。

→ 対策: 共有フォルダの使用を控え、感染対策ソフトを必ず導入。

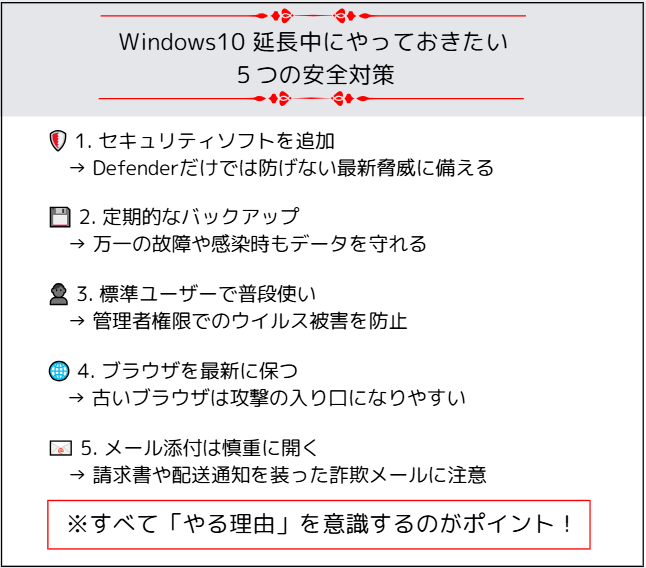

延長して使うなら最低限やっておくべき5つの対策(理由つき)

✅ 1. Microsoft Defender以外のセキュリティを追加

理由:

Windows10標準のDefenderでも基本的なウイルス検知はできますが、

フィッシング詐欺やランサムウェアへの防御力は弱めです。

サポート終了後は新種の脅威が増えるため、防御層を一枚増やすことが重要。

効果:

不正サイトや添付ファイルからの感染を未然に防止できます。

実践例:

ESETやBitdefenderなど軽量な有料ソフトを1本導入。

無料なら「Avast」や「AVG」でもOK(必ずWin10対応を確認)。

✅ 2. 定期的なバックアップ

理由:

ウイルス感染・故障・アップデート失敗など、いつでもトラブルは起こります。

データさえ守れれば、最悪の事態でもリカバリー可能。

効果:

PCが起動しなくても、大切な写真や書類を復旧できる。

実践例:

- 外付けHDDを接続 → 「バックアップ設定」から履歴を有効化

- OneDriveの自動同期をオンにする(無料で5GBまでOK)

💡 週1回のバックアップで、データ損失リスクはほぼゼロにできます。

✅ 3. 管理者権限での常用をやめる

理由:

管理者アカウントで日常作業をすると、

悪意あるアプリがシステムに直接変更を加える危険があります。

標準ユーザーで使えば、被害を大幅に軽減可能。

効果:

ランサムウェア・マルウェア感染時の被害範囲を限定。

実践例:

設定 → アカウント → 「家族とその他ユーザー」→ 標準ユーザーに変更。

普段用と管理用のアカウントを分けましょう。

✅ 4. ブラウザを最新に保つ

理由:

ブラウザは「外の世界との入り口」です。

ここが古いと、どれだけセキュリティソフトを入れても突破されます。

OSが古くても、ブラウザが最新なら多くの攻撃を防げます。

効果:

危険サイトの検知・遮断、HTTPS通信の強制化など最新防御が有効。

実践例:

ChromeやEdgeは自動更新をオンに。

更新確認は「右上の… → ヘルプ → バージョン情報」から。

✅ 5. メール・ファイルの開封に注意

理由:

ウイルスの多くは「請求書を確認してください」「配送トラブルです」など、

日常メールを装って届きます。

ESU延長中は未知のウイルス検知が遅れるため、ユーザーの注意が最後の防壁です。

効果:

感染の8割を未然に防止。

実践例:

- 不明な送信元の添付は即削除

- 日本語が不自然・差出人が外部メールなら要注意

- 「請求書」「アカウント確認」などの文面に特に注意

💬 “違和感があるメールは開かない”だけで、ほとんどの攻撃は防げます。

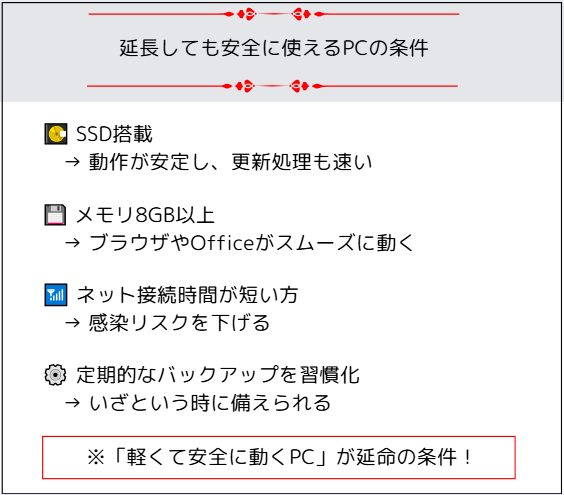

延長しても安全に使えるPCの条件

- SSD搭載(HDDは動作が不安定&遅延しやすい)

- メモリ8GB以上(ブラウザ利用時の安定性が向上)

- ネット接続時間が短い使い方(オフライン作業中心)

- ⚙️ 定期的なバックアップを習慣化

それでも不安な人はこの2つの選択肢もおすすめ

1️⃣ ChromeOS Flexを導入

→ 古いPCをネット専用機として再利用できる。

(Google公式提供・無料・軽量)

2️⃣ Linuxを試す

→ 無料で動作が軽く、サポートも長期安定。

1年前に書いた記事ですが、上記のChromeOS Flexを導入について触れています。

👉 Windows 10サポート終了後にどうする?3つの選択肢

結論:延長運用は“あと1年を安全に使うための猶予期間”

ESU延長は「終わりを先送りする手段」であり、完全な解決策ではありません。

しかし、ここで紹介した5つの対策を実践すれば、家庭や事務作業レベルでは十分安全に使えます。

最後に大切なのは「安全意識を持ち続けること」。

バックアップ・セキュリティ・更新、この3つを守るだけでリスクは激減します。

そして、その1年のうちに次の一歩 ―買い替え・再利用・移行― を検討していきましょう。

関連記事

👉 Windows 10サポート終了後にどうする?3つの選択肢

👉 Windows 10サポート延長(ESU)を1年間無料で適用する手順

コメント